CAPÍTULO 2

LA ÉPOCA COLONIAL HASTA 1760

Bernardo García Martínez

- 1519

- 1521

- 1524

- 1527

- 1530

- 1539

- 1545

- 1546

- 1553

- 1558

- 1562

- 1572

- 1580

- 1618

- 1624

- 1629

- 1635

- 1648

- 1649

- 1680

- 1692

- 1697

- 1700

- 1719

- 1736

- 1748

- 1759

-

• Arriba al actual territorio mexicano la expedición de Hernán Cortés.

-

• 13 de agosto. Es puesto preso Cuauhtémoc, tlatoani del imperio mexica.

-

• Llegan a la Nueva España doce misioneros franciscanos, a quienes Hernán Cortés encarga iniciar la evangelización de los indígenas.

-

• 6 de mayo. Saqueo de Roma por el ejército del emperador Carlos I.

• 13 de diciembre. Se funda la Real Audiencia de México. -

• 2 de septiembre. El papa Clemente VII erige la diócesis de México.

-

• Por iniciativa del obispo Juan de Zumárraga, se instala en México la primera imprenta del continente americano.

-

• Una epidemia de sarampión se extiende entre la población indígena.

-

• Son descubiertas las minas de plata del cerro de la Bufa, en la actual ciudad de Zacatecas.

-

• 25 de enero. Se funda la Real y Pontificia Universidad de México.

-

• Inicia la conquista de La Florida.

-

• Se funda el reino de la Nueva Vizcaya.

-

• Se establece la Compañía de Jesús en la Nueva España.

-

• Nace en Taxco el literato Juan Ruiz de Alarcón.

-

• Estalla en Europa la llamada “guerra de los Treinta Años” entre los estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma.

-

• El virrey marqués de Gelves es derrocado por la Audiencia mediante un golpe de Estado.

-

• Comienza en la Ciudad de México una inundación que habrá de prolongarse cinco años.

-

• Inicia la guerra franco-española.

-

• Comienza a difundirse por toda la Nueva España el culto a Nuestra Señora de Guadalupe.

-

• Nace el pintor Cristóbal de Villalpando.

-

• Alzamiento de los pueblos de Nuevo México.

-

• El desabasto de alimentos provoca un motín en la Ciudad de México.

-

• Comienza la ocupación española de la Baja California.

-

• Muere sin descendencia Carlos II de España. Ocupa el trono el primer rey español de la dinastía Borbón, Felipe V.

-

• Se erige el Tribunal de La Acordada, encargado de las jurisdicciones civil y penal.

-

• Brota en la Nueva España una epidemia de tifo o matlazahuatl.

-

• Ocupación del Nuevo Santander (actual estado de Tamaulipas).

-

• Muere el rey Fernando VI de España. Es sucedido por Carlos III.

La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial. Tal definición corresponde a los años de la dominación española, en los que el país (ya se le puede llamar así) adquirió unidad política bajo el nombre de Nueva España. Por esa razón se ha considerado tradicionalmente que la época colonial, también llamada novohispana, dio inicio tras la caída de México- Tenochtitlan en 1521 y concluyó con la proclamación de independencia tres siglos después.

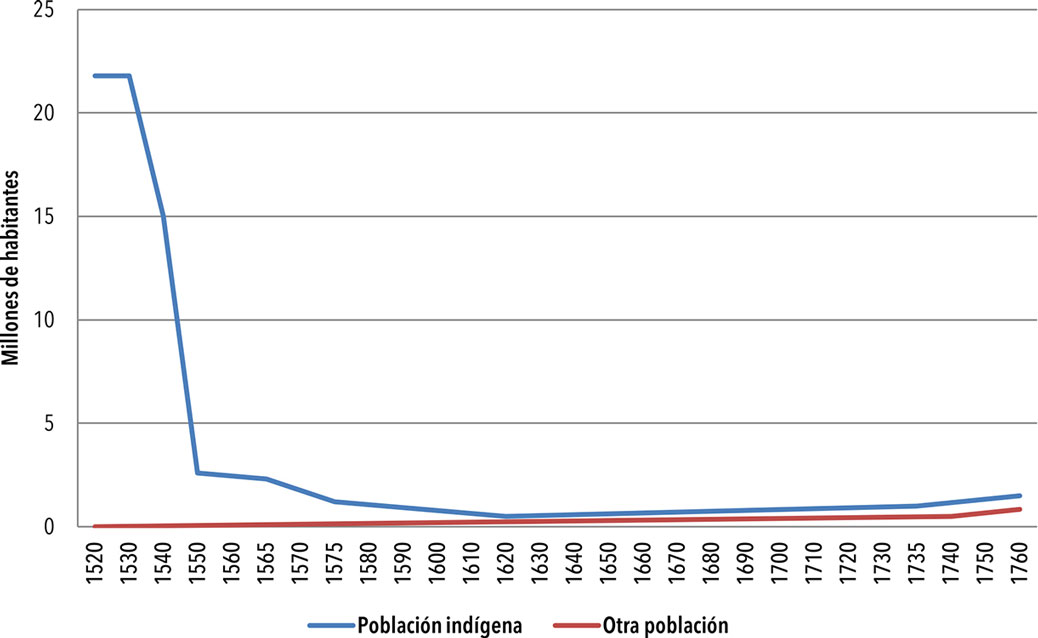

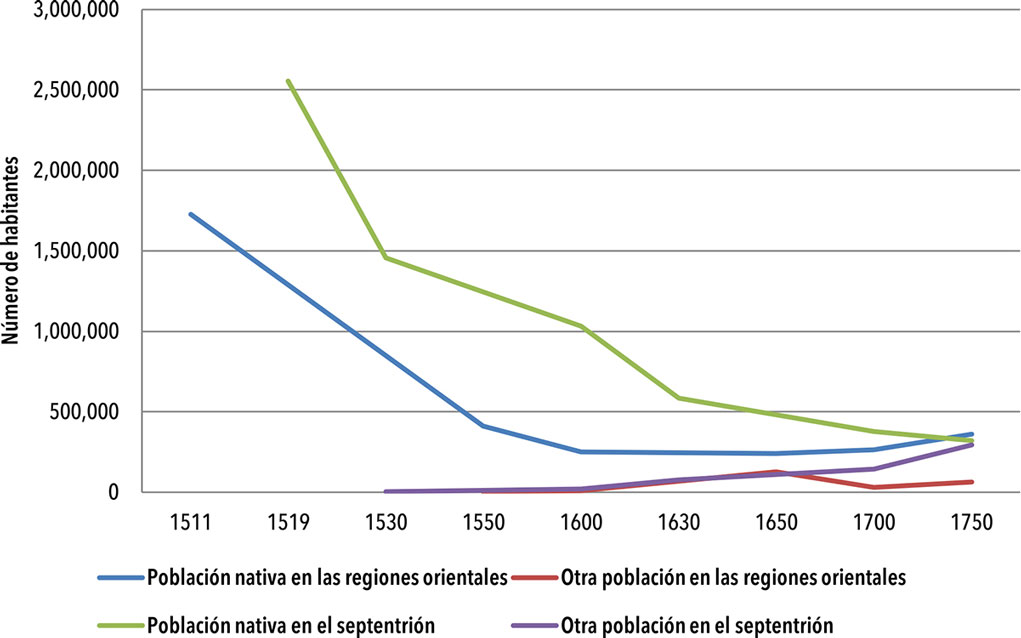

Pero tal precisión cronológica es válida sólo en lo relativo a la existencia formal de Nueva España como unidad política y no es aplicable a otros aspectos. En lo económico y social, por ejemplo, o en lo demográfico y cultural, no se puede hablar de un periodo que empezara en 1521 y terminara en 1821. En estas cuestiones sería improcedente tratar de señalar fechas precisas. La economía de mercado, por ejemplo, se fue transformando paulatinamente a medida que los españoles expandían sus actividades comerciales, agropecuarias y mineras a lo largo del siglo xvi, pero la economía de subsistencia de los tiempos prehispánicos persistió a su lado, y tanto una como otra pasaron por los años de la independencia sin alterarse en lo esencial. Sí hubo una sacudida económica a principios del siglo xix, pero la causa principal fue la acometida fiscal emprendida por España en 1804. La población experimentó un drástico descenso demográfico entre 1519 y 1575, tras lo cual pasó a unos años de relativa estabilidad y luego a un periodo de crecimiento que se vio alterado hacia 1736, pero no en 1821. La historia ambiental, que estudia el impacto humano sobre el medio físico, reconoce que la conquista ocasionó cambios muy importantes en el paisaje mesoamericano —como ocurrió con la introducción de la ganadería. Pero para la historia ambiental el fin de la época colonial no tiene un significado especial, y en cambio le resulta más importante señalar un límite cronológico hacia 1780, cuando se inició el corte de madera en gran escala para la construcción naval, o hacia 1880, cuando los ferrocarriles provocaron cambios muy profundos en el uso del suelo.

Resultado de lo anterior es que la época colonial puede acomodarse entre distintos límites temporales según de lo que se trate. Las fechas iniciales no varían mucho porque coinciden con un momento en que casi todo el mundo experimentó las grandes transformaciones que siguieron a los viajes de Colón y los sucesivos contactos e intercambios de Europa, África, Asia y América. Pero las fechas finales son muy dispares porque los cambios involucrados no calaron tan hondo o no coincidieron en el tiempo. Puede convenirse, sin embargo, en que hubo importantes transformaciones de diversa índole —políticas, sociales, económicas, culturales— que se iniciaron más o menos hacia 1760. Ésta es una fecha aceptable para poner fin a esa etapa de la historia de México que se inició cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas. La seguiremos llamando colonial por costumbre y conveniencia, a sabiendas de que excluimos los últimos cincuenta o sesenta años de la dominación española. Éstos pueden considerarse en un conjunto aparte que abarca también —a pesar de la ruptura política— los años posteriores al proceso de la independencia.

EL PERIODO FUNDACIONAL (1519-1610)

La irrupción de los conquistadores (1519-1530)

El inicio de la época colonial estuvo asociado a una serie de acontecimientos muy llamativos que comenzaron con la llegada de los españoles y su primera penetración en Mesoamérica. Con ello empezó la conquista, término que debe entenderse no sólo como el desenlace de una victoria militar sino como un complejo proceso de enfrentamientos y acomodos que se prolongó hasta alrededor de 1560. La conquista, entendida así, cubrió poco más de cuarenta años (repartidos en una fase inicial y otra de consolidación), tras los cuales hubieron de pasar todavía otros cincuenta para que el producto de la conquista, o sea Nueva España, dejara atrás los años formativos de su periodo fundacional para entrar en una fase de madurez.

Antes de entrar en el detalle de los acontecimientos iniciales debe hacerse una reflexión sobre el contexto en que ocurrieron. Este asunto nos remite a la expansión de la economía y la cultura europeas a partir de las exploraciones marítimas portuguesas que, desde mediados del siglo xv, llevaron al establecimiento de enclaves comerciales en algunos puntos de las costas de África, India y el Sudeste asiático, así como a la ocupación de Cabo Verde, las Azores y otras islas del Atlántico. Estos movimientos estuvieron alentados por la demanda europea de especias y sedas, y en el caso de las islas por el interés en sembrar caña de azúcar. Como algunas de estas islas estaban deshabitadas y en otras la población nativa fue diezmada, la economía azucarera fue construida sobre la base del trabajo esclavo. Así, el primer movimiento significativo de población que ocurrió en este contexto fue el de los esclavos africanos de las costas de Guinea y Angola comprados por los portugueses, y a veces capturados por ellos mismos, para trabajar en esas islas. Las actividades de los portugueses fueron copiadas por sus vecinos los castellanos en las islas Canarias.

El deseo de los reyes de Castilla y León por participar de manera más activa en los circuitos comerciales que se estaban formando fue lo que los llevó en 1492 a financiar el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India, con los resultados que son bien conocidos. La ocupación española de las islas del Caribe, especialmente Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico, fue en buena medida réplica de la experiencia de las Canarias: ocupación violenta, producción de azúcar, colapso de la población nativa, e introducción de esclavos africanos. Hubo sin embargo algo diferente, y fue el interés castellano por emigrar a esas nuevas tierras, formar asentamientos fijos y con gobierno formal, crear un cierto orden jurídico, mantener lazos constantes con la tierra de origen, trasladar ganadería y diversas actividades agrícolas, en fin, reproducir en lo posible el entorno cultural y social de Castilla. Esto se explica porque esta región tenía un crecimiento demográfico alto y una economía incapaz de satisfacer las necesidades de gran parte de su población. Luego fueron los portugueses quienes siguieron los pasos de los castellanos, reproduciendo el proceso en las costas de Brasil.

Estos acontecimientos, que siguieron a la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, coincidieron en 1492 con la consolidación de la monarquía en las coronas de Castilla y Aragón, reafirmada al poco tiempo con el ascenso al trono de Carlos I de Habsburgo, de la Casa de Austria, que fue al mismo tiempo, con el nombre más difundido de Carlos V, emperador de Alemania. Respaldada por su unificación, por la fuerza política de su nuevo rey y por las ventajas económicas obtenidas de América, España se encaminaba a ser la potencia dominante del mundo europeo.1 Este prospecto se hizo realidad con la conquista de México y luego con la de Perú, resultado del avance de los españoles más allá de las islas, es decir, en el continente propiamente dicho.

El Emperador Carlos V, Juan Pantoja de la Cruz, óleo sobre lienzo, 1605, MNP, Madrid, España.

Al mismo tiempo el continente americano, aún no llamado de este modo pero sí definido como Nuevo Mundo, empezaba a participar de un circuito de intercambios que poco a poco iba abarcando todo el planeta. Estos intercambios involucraron personas, animales, plantas, metales, manufacturas y todo lo asociado a ello, desde las enfermedades hasta la cultura. Naturalmente, tales movimientos se manejaron de modo de satisfacer prioritariamente los intereses europeos, o españoles en particular, y de ello derivó la situación colonial de dependencia que marcó a América en los siglos por venir.

Tal es, a grandes rasgos, el contexto en que ocurrieron los acontecimientos asociados al inicio de la época colonial en México. Éstos, ya en concreto, tuvieron su origen en Cuba, donde los españoles tenían casi veinte años de haberse establecido. Deseando expandirse, organizaron varias expediciones. Una de ellas, encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, los condujo en 1517 a la costa de Yucatán. Esta expedición, que más bien fue un viaje de exploración, dio lugar al primer contacto entre el mundo europeo y el mesoamericano.

A esta primera expedición siguió otra y a continuación una tercera en la que ya eran claros los propósitos de conquista, asunto que implicaba precisar (entre los españoles) diversas cuestiones jurídicas que definieran y regularan los privilegios o derechos a que aspiraban los conquistadores. Esta tercera expedición, organizada por Hernando Cortés, se desprendió de su tronco cubano en 1519 mediante el recurso de fundar una población —Veracruz— y erigirle un cabildo (ayuntamiento o cuerpo de gobierno local según la tradición castellana). Así pudo justificar y organizar de manera autónoma su incursión al interior. El avance, que tuvo algunos episodios militares, llegó a su clímax con la entrada de los españoles en México-Tenochtitlan a fines de ese mismo año. Para lograr sus metas Cortés se sirvió de varias maniobras políticas, y especialmente de una alianza que celebró con los señoríos tlaxcaltecas.

Cabe recordar que Mesoamérica comprendía por entonces centenares de señoríos, es decir, pequeños estados o cuerpos políticos que disfrutaban de diferente grado de autonomía. En náhuatl se les llamaba altépetl. Aunque el concepto tenía equivalentes en otras lenguas indígenas, la palabra náhuatl era la más difundida; luego, los españoles la tradujeron como pueblo de indios. Casi todos estaban encabezados por un gobernante o “señor” hereditario, que de hecho era un pequeño rey y el personaje que encarnaba la legitimidad política (tlatoani en náhuatl, que los españoles tradujeron como cacique). Los señoríos eran las unidades básicas de la organización política prehispánica. Muchos eran tributarios de la Triple Alianza (la estructura imperial entonces dominante), pero otros, como los tlaxcaltecas, eran independientes.

La entrada de los españoles en México-Tenochtitlan, si bien pacífica en lo formal, se convirtió a los pocos días en una ocupación militar apoyada en el sometimiento y prisión del monarca mexica, Moteczuma. Tal ocupación se prolongó durante siete meses, de noviembre de 1519 a junio de 1520, tiempo que los españoles aprovecharon para obtener información y recursos, pero sobre todo para establecer alianzas con otros señoríos de un modo que no contradijera las prácticas políticas mesoamericanas. En este lapso la integridad política de la Triple Alianza se fracturó, aunque al mismo tiempo se generó el movimiento de resistencia mexica que culminó con la deposición de Moteczuma y la expulsión de los españoles y sus aliados (episodio conocido por éstos como “Noche Triste” y que habría de adquirir un lugar importante en la historia popular).

Casi en seguida se presentó en tierras mexicanas una epidemia de viruela cuyo efecto devastador fue inmediato. La enfermedad brotó en Veracruz hacia mayo de 1520, introducida por un grupo español leal a los intereses cubanos que llegó a ese lugar intentando detener a Cortés (la expedición de Pánfilo de Narváez). La viruela era uno de los componentes del mencionado circuito de intercambios que iba abarcando todo el planeta, y hasta este momento era desconocida en Mesoamérica. Por ello su población resultó extremadamente vulnerable al contagio: en menos de un año se había extendido hasta el interior causando la muerte de no menos de tres millones de personas. Algunos cálculos elevan esta cifra a diez millones.

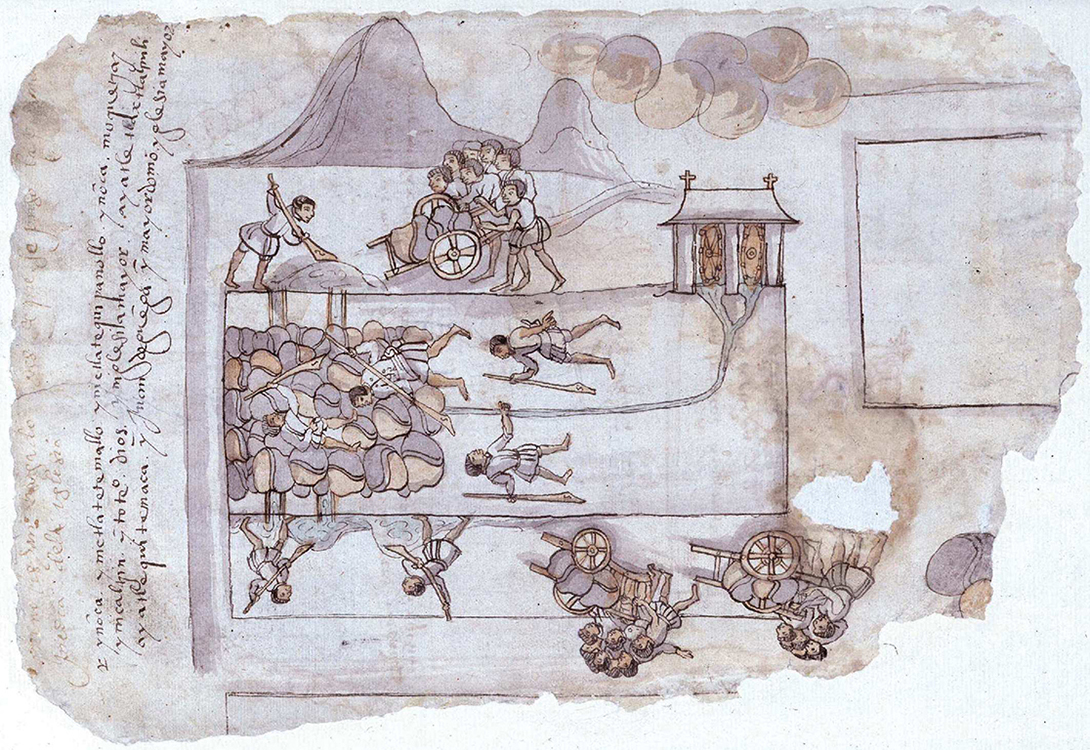

Representación de la construcción de los bergantines para la ocupación definitiva de México Tenochtitlan, Códice Durán, 1579, BNE, Madrid.

Combate y destrucción del Templo Mayor durante la toma de México Tenochtitlan, Códice Moctezuma, siglo XVI, BNAH, INAH, México.

Fue entonces cuando empezó la guerra propiamente dicha de la conquista de México: una lucha sumamente violenta y desigual en la que caballos y armas de fuego —haber exclusivo de los españoles— dieron la ventaja a éstos. El episodio dominante de la guerra fue el sitio de México-Tenochtitlan, que a pesar de verse debilitada por la viruela resistió a lo largo de un año que culminó con la toma de la ciudad y la captura de su último rey, Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521 (fecha que los españoles tomaron como símbolo del triunfo de la conquista y celebraron durante toda la época colonial). La guerra, sin embargo, no se limitó a esta acción, sino que se extendió a otros señoríos —tanto de la Triple Alianza como independientes— y se prolongó hasta 1525 o 1526. Los españoles triunfaron en todas sus acciones militares, no sin intensas batallas y grandes dificultades (de lo que se sabe poco, pues la mayoría de las fuentes se limitan a narrar el sitio de México-Tenochtitlan). Simultáneamente, diversas presiones y manipulaciones políticas condujeron al sometimiento sin violencia, o al menos sin lucha armada, de muchos señoríos más del centro y sur del país, entre los que destacó por su tamaño e importancia política el reino de Michoacán.

El resultado directo del proceso referido fue el establecimiento de una relación formal de dominio entre los españoles y cada uno de los señoríos, que en total rebasaban la cifra de quinientos. El asunto implicó una intensa actividad política de 1522 a 1525, llena de discusiones, negociaciones y ajustes a menudo violentos. Para establecer dicha relación se recurrió al sistema de la encomienda, que consistía en la asignación formal de cada señorío a un conquistador en particular, el cual quedaba como encomendero de ese señorío. Tal sistema implicaba, por una parte, que los señoríos conservaran su carácter de cuerpo político, sus funciones de gobierno y su capacidad de recaudar tributos, y, por otra, que entregaran a su encomendero parte sustancial de ese tributo. Los encomenderos quedaban obligados a mantenerse en alerta militar y a cuidar de que no hubiera vuelta atrás en las victorias y alianzas de los españoles. Ciertos señoríos, los considerados de grande o especial importancia (el propio México y los tlaxcaltecas, por ejemplo), fueron puestos bajo el control de los representantes de la corona.

Segunda Carta de relación de Hernán Cortés, Sevilla, Jacobo Cromberger (impresor), 1522, BNE, Madrid.

La instauración de un gobierno central representante de la corona de Castilla se fue cumpliendo al tiempo que los conquistadores consolidaban sus logros en nombre del rey. El primer paso en este proceso fue un formalismo político que ideó y legitimó al Reino de la Nueva España como sucesor del “imperio de Moteczuma” (es decir, la Triple Alianza). En congruencia con esta idea los conquistadores decidieron reedificar la derrotada y semidestruida Ciudad de México para erigirla como capital de la nueva conquista (soslayando los problemas derivados de su ubicación lacustre). Al margen de estas medidas de enorme contenido simbólico, la instauración de tal gobierno implicó la conformación de diversos cargos y funciones, especialmente en cuanto a recaudación fiscal y administración de justicia, asuntos de gran importancia para la corona. Ésta, por su parte, consideró pertinente desligar ciertas provincias o regiones de la esfera de poder de México, de modo tal que dispuso la creación de gobiernos aparte en Pánuco (sólo por breve tiempo), Guatemala (desde 1527) y Yucatán (de 1527 a 1549 y de nuevo a partir de 1565).

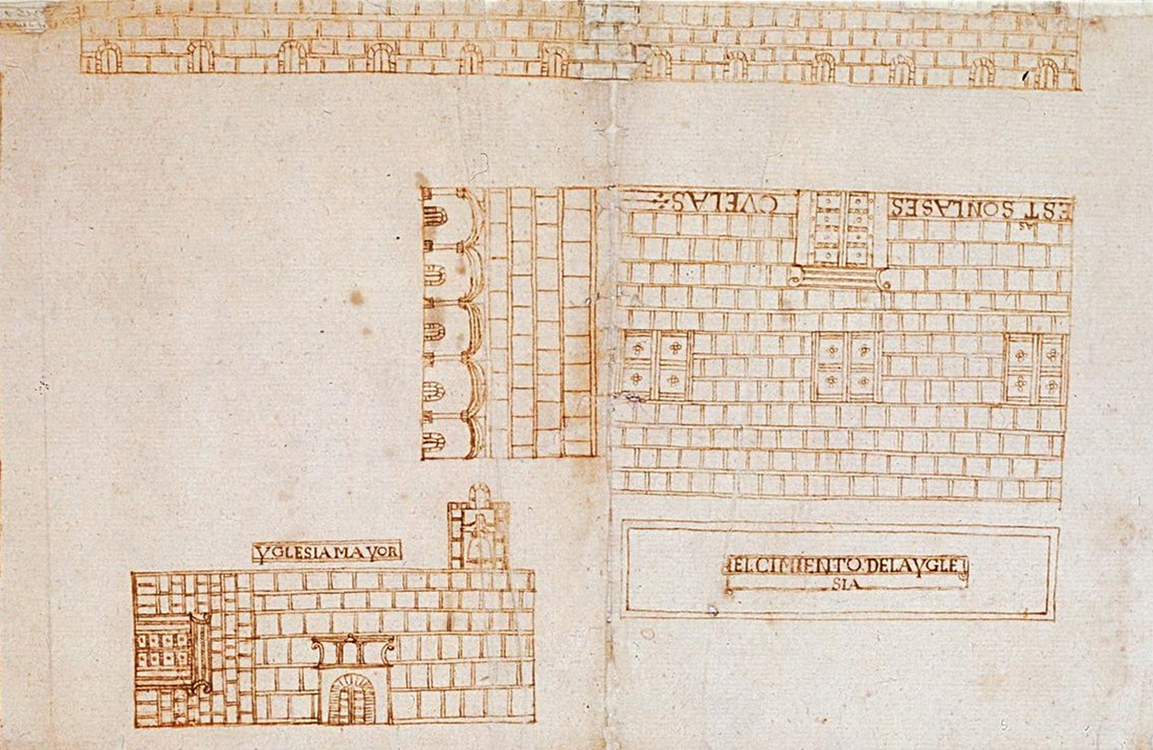

La catedral de México (detalle), en Plano de la Plaza Mayor de México, edificios y calles adyacentes y la Acequia Real, autor desconocido, ca. 1562, AGI, Sevilla, España.

Simultánea a lo anterior fue la llegada de numerosos españoles que desde 1522 o 1523 hicieron sentir su presencia cada vez más numerosa. Se les llamó pobladores para distinguirlos de los conquistadores militares, con quienes tuvieron forzosamente que acomodarse aunque poco a poco sus intereses fueron divergiendo. Unos y otros, pero sobre todo los pobladores, se abocaron a fundar varios centros de población (que formalizaron erigiendo un cabildo en cada uno) y a establecer lazos comerciales tanto internos como con las Antillas y España. También activaron el traslado de animales, plantas y objetos europeos a Nueva España, así como la difusión de prácticas ganaderas, agrícolas y manufactureras. Con ello se sembraron las semillas de lo que habrían de ser, con el tiempo, regiones bien definidas y culturalmente hispanizadas, como ocurrió, por ejemplo, alrededor de la más relevante de esas fundaciones, la de la Puebla de los Ángeles en 1531.

No menos importante fue, dentro de todo el contexto citado, el arribo de frailes de las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos y agustinos) a partir de 1524, y el paulatino establecimiento de sus doctrinas o bases de evangelización y administración eclesiástica en cada uno de los señoríos sometidos. Los religiosos gozaban de gran prestigio y eran de importancia capital para la justificación ideológica de la conquista, pues en el contexto del pensamiento cristiano ésta sólo era aceptable si aducía como fin último la conversión de los paganos. En la práctica los frailes, o frailes doctrineros, realizaron su labor con el apoyo de los encomenderos y sobre todo, de los señores nativos; además, dependieron del tributo para su sustento. Con esta base operativa, y fortalecidos por la intensidad con que se entregaron a su causa, pudieron difundir en poco tiempo diversas prácticas religiosas, como los bautismos, la asistencia a misa (que se acompañaba de música, cantos y fiestas diversas) y el culto a los santos, e igualmente hicieron valer normas cristianas a propósito de la sexualidad y el matrimonio.

* * *

Los acontecimientos referidos motivan una serie de observaciones para caracterizar adecuadamente esos años iniciales de la época colonial. La primera observación es que el mundo mesoamericano vivió cambios radicales, pero también hubo permanencias y continuidades. La más llamativa de ellas fue la de los señoríos, conservados como pieza clave del gobierno local, del sistema tributario y de la evangelización. La continuidad fue evidente en aquellos que concertaron alianzas con los conquistadores, y muy señaladamente en los señoríos tlaxcaltecas (que mantuvieron un estatus privilegiado durante toda la época colonial), pero también se dio en los sometidos a la fuerza. En la mayoría de éstos, consumadas las acciones militares, los españoles impusieron señores nuevos, aliados suyos, que mantuvieron vivas las instituciones locales.

La explicación de esta continuidad es muy sencilla: los españoles eran pocos y tenían limitada capacidad de acción. Se habían colocado en una posición dominante, pero no podían (ni querían) encargarse de las infinitas tareas de gobierno que demandaba un país tan grande y variado. ¿Cómo se cumplirían entonces sus metas, que eran las de permanecer, obtener riquezas y otros beneficios, imponer sus valores, mantener un nivel aceptable de seguridad? Sólo delegando las funciones y el trabajo que ellos no podían llevar a cabo, es decir, estableciendo un sistema de dominación indirecta. Mesoamérica permitía hacerlo, tanto por el antecedente de la Triple Alianza (que en gran parte se había basado en un sistema de dominación igualmente indirecto), como porque poseía un sistema político, social y económico que se avenía con ese fin. La clave de ello estaba en la continuidad de los señoríos, que significaba continuidad en las funciones de gobierno, la administración de justicia, el mantenimiento del orden, la organización del trabajo y el cobro de los tributos. Estos principios fueron llevados a la práctica gracias a la agudeza política de Cortés. Pudiera parecer paradójico, pero fueron centenares los señoríos que pasaron por esos años de enormes sacudidas sin cambio alguno en sus linajes gobernantes, su composición social, su vida económica, sus términos territoriales, sus posesiones, su relativa autonomía y su cultura básica. El arreglo, después de todo, también les era conveniente, o al menos lo fue para las élites gobernantes, que mantuvieron —por el momento— su posición de privilegio.

Mucho más conflictiva fue la relación entre los propios españoles. Los conquistadores compitieron fieramente por las mejores posiciones, como las encomiendas más redituables o los primeros puestos del gobierno. El buen juicio de algunos se vio opacado por la codicia, irresponsabilidad y violencia de los más, y para 1525 se habían enfrascado en pleitos tan viscerales que todo el proyecto de la conquista estuvo a punto de colapsarse. La intervención de la corona, que estableció una audiencia o tribunal de justicia con facultades de gobierno en 1528, y la llegada de religiosos y otros pobladores mitigaron esa inestabilidad, aunque introdujeron otros elementos de conflicto. El mayor de ellos estuvo representado en la persona de Nuño de Guzmán, quien encabezó un nefasto gobierno como primer presidente de la audiencia y luego emprendió la conquista de la Mesoamérica occidental con métodos mucho más violentos y menos políticos que los empleados por Cortés. Ansioso de deslindarse de Nueva España, bautizó a sus conquistas como Reino de la Nueva Galicia y les dio un gobierno propio en 1531. Pero éste, si bien formalmente reconocido por la corona, no llegó a afirmarse como algo completamente independiente del de México.

La consolidación de la conquista (1530-1560)

De 1530 a 1560 aproximadamente tuvo lugar lo que puede llamarse la consolidación de la conquista. Comparada con la anterior fue una etapa tranquila, pero, aun así, de gran efervescencia. Los párrafos siguientes resumen lo más relevante de esos años.

En primer lugar, y de manera muy general, debe anotarse la instauración de un periodo de paz. Esto fue consecuencia del fin de las casi constantes guerras entre los señoríos, de la conclusión de los aspectos militares de la conquista, y del cese de las pugnas armadas entre los españoles, pero también se debió al acierto de haberse recurrido al sistema de dominación indirecta referido atrás. Excepciones a esta cronología se dieron en Yucatán, donde el proceso de la conquista fue más tardío y dilatado, y en Nueva Galicia, donde la agresiva política de Guzmán provocó la sangrienta rebelión de los caxcanes, o guerra del Mixtón (1540-1542, al norte del actual Jalisco).

El virrey entrega varas de mando a señores indios (detalle), en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, 1563-1565, BNE, Madrid.

Un segundo aspecto de la consolidación de la conquista se hizo patente, paradójicamente, en el desplazamiento de los conquistadores de las posiciones formales de poder y su reemplazo por funcionarios letrados (o al menos de comportamiento más civilizado) en las esferas más altas del gobierno. Esto, que equivalía al establecimiento de un gobierno civil, provocó resentimiento entre los conquistadores, pero la corona se impuso y se hizo representar a partir de 1535 por la figura de más autoridad que se pudo encontrar: un virrey (literalmente, un vice-rey). La mayoría de los virreyes habría de provenir de la alta nobleza castellana.

La consolidación de la conquista se dejó ver también en el acomodo de los señoríos —las unidades básicas de la organización política prehispánica— al sistema colonial. Se trata de un proceso complejo que se vio influido por diversas circunstancias, entre las cuales la de mayor relieve fue una nueva gran epidemia que se presentó a partir de 1545. Esta vez fue de sarampión, otra enfermedad igualmente desconocida en tierras mesoamericanas, que causó un segundo y probablemente más devastador desplome de su población.

Independientemente de esta tragedia, el acomodo de los señoríos al sistema colonial implicó cambios profundos que pueden entenderse, hasta cierto punto, como el precio que tuvieron que pagar por su subsistencia. Entre los señoríos había enormes diferencias que reflejaban su compleja y variada historia prehispánica, pero los españoles se propusieron borrarlas —en parte por su incapacidad de comprenderlas y en parte por su deseo de homogeneizar el panorama novohispano. Para lograr este fin tomaron varias medidas.

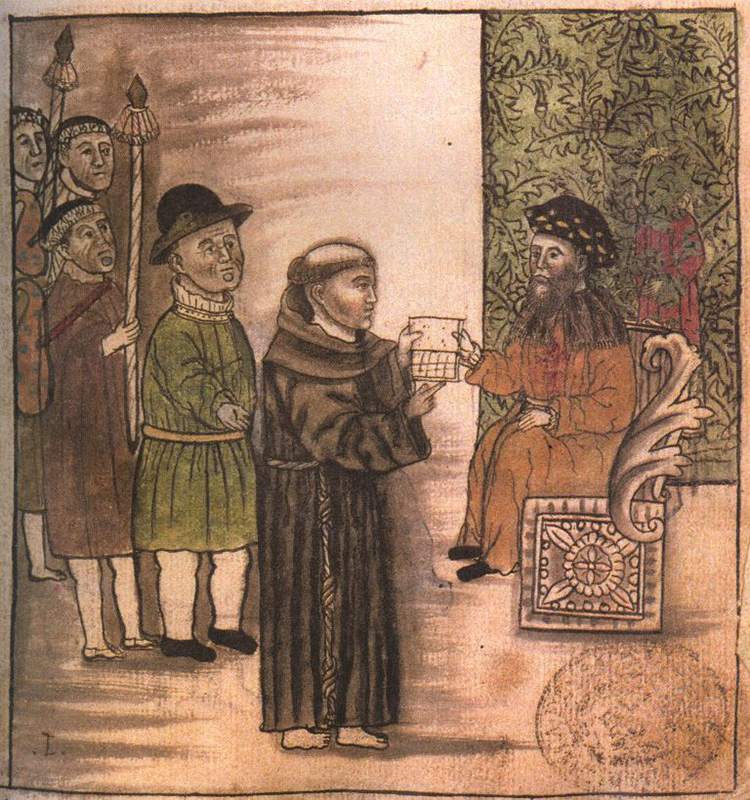

Fray Jerónimo de Alcalá entrega el manuscrito al virrey Antonio de Mendoza, en Relación de Michoacán, ca. 1540, Patrimonio Nacional, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España.

La primera fue imponer a los señoríos una organización corporativa inspirada en los cabildos castellanos, lo cual tenía cierta lógica dado que unos y otros eran reconocidos como cuerpos políticos con personalidad jurídica, términos territoriales y relativa autonomía. Parte de este acomodo se reflejó en el hecho de que a los señoríos se les redefinió, como ya quedó dicho, bajo el concepto de pueblos de indios (aunque también se conservó la forma náhuatl altépetl y los equivalentes en otras lenguas). Los cabildos de los pueblos de indios fueron denominados cuerpos de república e integrados con alcaldes y regidores más o menos a semejanza de sus contrapartes españolas. Tales cargos estuvieron reservados a personajes nobles o de linaje ilustre (los llamados principales), y un puesto adicional, el de gobernador, se destinó a los caciques. Se diseñó un sistema restringido de elecciones para permitir la rotación de diferentes grupos o intereses, y también se fomentó la creación de una tesorería o caja de comunidad, si bien ésta no adquirió sentido sino poco a poco, conforme se generalizaba el uso de la moneda. Dependiendo del caso, todo esto pudo significar poco más que un cambio de nombre frente a las prácticas prehispánicas o bien una transformación verdaderamente conflictiva.

La segunda medida fue la de uniformar las cargas tributarias buscando el ideal de que cada cabeza de familia de un pueblo de indios pagase a su encomendero, o en algunos de ellos directamente a la corona, un peso y media fanega de maíz al año o su equivalente (esto sin contar otras cargas locales que subsistieron). Los ajustes llevaron mucho tiempo (pues, una vez más, primero tuvo que generalizarse el uso de la moneda) y, como era de esperarse, sus efectos fueron muy diferentes, según el caso, en la población ordinaria. Por lo regular los nobles y principales estuvieron exentos de estas cargas, e igualmente sus dependientes personales (mayeques), que en algunos pueblos eran casi tan numerosos como los tributarios formales (macehuales).

Pueblo congregado, Tlaquililpa, Veracruz, Bernardo García Martínez, sin fecha, colección del autor.

La tercera medida fue la de inducir o presionar a los pueblos de indios a congregar a sus habitantes en asentamientos de tipo urbano —el origen de los poblados con plaza central, iglesia prominente y calles rectas, tal como subsisten hasta la fecha. Por lo regular, en cada pueblo de indios se formaron varias localidades con estos rasgos, la principal de las cuales se denominó cabecera y las otras sujetos. Esto, en los primeros años, no se logró sino muy lentamente, pero al final fue uno de los factores que más pesó en el acomodo de los pueblos de indios al sistema colonial y en su gradual transformación.

Genealogía franciscana, mural del exconvento de Zinacantepec, Estado de México, siglo XVI, Demetrio Sodi, Fototeca del IIE, UNAM, INAH, México.

El desarrollo de la evangelización estuvo muy ligado a lo anterior porque los frailes doctrineros no fueron ajenos a los ajustes mencionados arriba. No se olvide que los pueblos de indios constituyeron la base operativa de los religiosos, de modo que éstos planearon establecer un convento con su respectivo templo en cada uno de los pueblos (preferentemente en la cabecera) y fomentaron el culto de un santo específico en cada localidad; además, intervinieron en las elecciones de los cuerpos de república y canalizaron gran parte de las cargas tributarias hacia los gastos del culto. Todo esto contribuyó a reforzar una nueva identidad para los pueblos de indios y a resaltar el papel central que se daba a la iglesia. Con esta estructura a su servicio, y ayudándose con el adoctrinamiento de los niños y el relevo generacional, los frailes lograron (a veces con violencia) la supresión o marginación de ritos y sacerdotes prehispánicos. Pero al mismo tiempo consolidaron los aspectos positivos de su obra con labores de difusión cultural y con estudios históricos y lingüísticos de gran valor, como puede verse en las obras de fray Toribio de Motolinía y fray Bernardino de Sahagún. También empezaron a edificar sus monumentales y hermosas construcciones conventuales, concebidas para albergar a multitud de gente y desempeñar las funciones que formaban parte de su proyecto de conquista y aculturación.

En otro orden de cosas, un aspecto más de la etapa de consolidación de la conquista fue el afianzamiento de lazos con el mundo exterior, aunque de manera limitada. Dado que la metrópoli no permitió que sus posesiones americanas gozaran de libertad en este sentido, los movimientos de personas, bienes y noticias estuvieron muy controlados y sometidos a restricciones, cuotas y rutas establecidas. En España el único puerto autorizado a mantener el enlace con América fue Sevilla; en Nueva España ese privilegio exclusivo le fue dado a Veracruz. En contraste, el comercio por el Pacífico fue más libre, y Nueva España estableció muy pronto enlaces con Perú sirviéndose de puertos como Huatulco y Acapulco.

Indios trabajando en la construcción de una iglesia, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, 1563-1565, BNE, Madrid.

A pesar de las restricciones, la inmigración de pobladores españoles fue considerable y los llevó a sumar unos 20 000 a mediados del siglo. Se concentraron principalmente en regiones del interior (donde establecieron ciudades como Antequera de Oaxaca y Valladolid de Michoacán), evitando las zonas serranas y costeras. Junto con México y Puebla (más Guadalajara en Nueva Galicia y Mérida en Yucatán) esas ciudades se consolidaron como centros económicos y de poder. En cada una se estableció un cabildo y una catedral con su respectivo obispo (y otro cabildo, el eclesiástico), se levantaron edificios de tipo europeo y se desarrollaron estilos culturales propios. La Ciudad de México se mantuvo a la cabeza, no sólo por su primacía política sino tambien por su importancia económica y cultural (abrió su propia universidad en 1553), pero todas las ciudades por igual extendieron su influencia sobre áreas equiparables delimitadas por sus respectivos obispados. De estas áreas se derivarían, tiempo después, varias de las intendencias de la época colonial tardía y luego los estados de la república.

Concomitante con lo anterior fue el surgimiento del mestizaje tanto en su expresión biológica como en la cultural. Aunque por parte de algunos (especialmente los frailes) hubo oposición al contacto entre indios y españoles, y aunque la legislación recalcó siempre la diferencia entre unos y otros, el hecho fue que las dos poblaciones establecieron pronto una estrecha relación. Las relaciones sexuales informales fueron mayoría, pero también hubo matrimonios reconocidos, sobre todo entre españoles e indias de buena posición. Ya para 1550 el náhuatl y otras lenguas se daban con fluidez entre muchos pobladores españoles. En contrapartida, no pocos caciques y nobles se hispanizaron prontamente, y algunas escuelas religiosas pusieron aspectos sofisticados de la cultura europea, como la retórica latina, al alcance de las élites indígenas (si bien sólo por un breve tiempo). Además, debe añadirse a esto la incorporación de un numeroso contingente de africanos (unos 15 000 a mediados del siglo) traídos a Nueva España como esclavos. En su gran mayoría eran varones y su mezcla con las indias fue inmediata.

El desarrollo del mestizaje corrió parejo con la introducción de actividades económicas nuevas en el contexto mesoamericano y cuyos efectos se dejaron sentir tanto hacia el interior como hacia el exterior. Dentro, su detonante estuvo en la ganadería (sobre todo la cría de vacunos y ovinos), la producción de trigo y azúcar, la cría del gusano de seda y la explotación de minas de plata —todo lo cual llevó a profundas transformaciones de índole ambiental; fuera, en el comercio con España y Perú, que involucraba el intercambio de plata, colorantes y manufacturas (textiles, herramientas, muebles). Al mismo tiempo surgió un mercado de trabajo (sobre todo en los medios urbanos), se crearon nuevos medios de transporte (con la arriería como práctica dominante), y se difundió el uso de la moneda, acuñada en México desde 1536. Con ello se sembró el germen de una economía capitalista y se introdujo a Nueva España en los circuitos mundiales de intercambio.

La demanda de una creciente población española y la apertura de nuevos circuitos comerciales alentaron el surgimiento de un tipo especial de empresas agropecuarias dotadas de sólida infraestructura, mano de obra residente, rigurosa organización y un claro propósito de lucro. Los ingenios de azúcar de los alrededores de Cuernavaca, cuya fuerza de trabajo original estuvo constituida en gran parte por esclavos de origen africano, fueron el primer ejemplo de ello. En estas empresas puede verse una forma embrionaria de las haciendas que tanta significación habrían de tener en el medio rural novohispano.

El último rasgo que debe asociarse a la etapa de consolidación de la conquista fue el comienzo de la expansión al Norte. Ésta se inició con diversas incursiones o exploraciones, algunas de ellas alimentadas por la ilusión de encontrar las riquezas que se atribuían a unas imaginarias “siete ciudades de Cíbola” situadas en algún lugar del centro del continente, pero su gran detonador fue el descubrimiento de minas de plata en Zacatecas, dentro del territorio de Nueva Galicia, en 1548. Este hecho atrajo a esta localidad y a su entorno (áreas previamente ocupadas sólo por tribus de cazadores y recolectores) gran cantidad de pobladores de todo tipo, lo que propició el tendido de caminos, la apertura de áreas de cultivo, y una llamativa expansión de la ganadería.

* * *

Cierto que en la mayor parte de Nueva España se instauró la paz, mas esto no significaba ausencia de conflictos: los hubo, y muy intensos; sólo que se dirimieron sin mucho escándalo. Mientras que en los años anteriores se vivieron las circunstancias del contacto indoespañol, de 1530 a 1560 el tema dominante fue convertir Nueva España en algo más que un sueño de conquistadores.

Para construir el país, sin embargo, hubo muchos proyectos, tantos como los variados intereses que despertó. Los españoles, en su mayor parte, se identificaron con alguno de tres proyectos principales. Uno era el directamente emanado de la experiencia de los primeros contactos y tenía su punto clave, como se explicó, en un sistema de dominación indirecta fundado en la subsistencia de los señoríos prehispánicos y en el que las piezas clave seguirían siendo encomenderos, religiosos y caciques. En otras palabras, Nueva España debía consolidarse como una sociedad de corte señorial, cerrada y conservadora, en la que el poder y la toma de decisiones recayeran en esos personajes privilegiados. Además, argüían ellos, debía premiarse a los conquistadores, nadie podía lograr los beneficios de la fe mejor que los frailes doctrineros, y los caciques eran el recurso indispensable para la dominación.

Pero no pensaban así otros españoles, especialmente los pobladores —y éstos eran cada vez más. Por principio de cuentas demandaban su propio espacio y un gobierno que los representara, ya que, como era lógico, no se iban a sujetar a la autoridad de los encomenderos. Como su presencia era dominante en las nuevas ciudades, favorecían un escenario de cabildos fuertes con gran autonomía. También querían tener acceso a la mano de obra de los indios, pero se topaban con que encomenderos, frailes y caciques la acaparaban. En cuestiones de iglesia preferían a obispos y curas seculares. Querían una Nueva España más parecida a España, lo que significaba una sociedad más abierta y libre, y asimismo un dominio más directo y orientado a la explotación.

El tercer gran proyecto era el de la corona, que aceptaba conceder cierto espacio frente a los anteriores, pero anteponía a toda consideración el establecimiento de un gobierno central fuerte que no sólo sirviera para gobernar a los indios sino también a los españoles y que, además, cumpliera con la función esencial de canalizar hacia la propia corona la mayor tajada posible de los recursos que se pudieran extraer del país y sus ocupantes. Controlar a los españoles resultó ser lo más difícil, porque casi todos los que cruzaban el Atlántico eran ambiciosos y rebeldes.

La corona sabía que, a pesar de su autoridad, carecía de medios efectivos para hacerse valer: no disponía de un ejército ni de una burocracia, de manera que si quería imponer leyes y funcionarios, limitar las pretensiones de encomenderos y frailes o controlar los agresivos cabildos de las ciudades, tenía que valerse de medios muy políticos y armarse de paciencia. Que el poder real tenía límites fue un hecho que se puso en evidencia en 1543 con la oposición que se levantó ante el intento de la corona de imponer una serie de medidas restrictivas denominadas “Nuevas Leyes”. En Perú los intereses locales se sintieron tan agraviados que provocaron una insurrección a resultas de la cual el virrey de allá fue asesinado. El de México, Antonio de Mendoza, no desaprovechó la lección: se dio cuenta de que era mejor dar tiempo al tiempo, fomentar una legislación contradictoria, dejar que los demás se enfrentaran, e intervenir sólo para arbitrar en última instancia. Consideró que ese sistema de gobierno sería el más apropiado para mantener en paz a los indisciplinados españoles de Nueva España, y así lo probó en 1549 cuando encontró una fórmula para dar a los pobladores acceso a ciertos beneficios de naturaleza tributaria (el llamado repartimiento —un esquema de trabajo obligatorio, aunque remunerado, impuesto a los pueblos de indios) sin dar lugar a que se tomara como parte de un movimiento contra los encomenderos.

El proyecto de la corona disfrutó de circunstancias favorables porque el dinamismo económico y la expansión al Norte brindaban válvulas de escape que tranquilizaban a los más ambiciosos y descontentos. Esto también evitó enfrentamientos graves y recurrentes con los pueblos de indios, probablemente inevitables de haber sido más escasos los recursos disponibles. La expansión, por ejemplo, abría espacios para grandes explotaciones ganaderas. Aun los indios encontraron ventajas en el dinamismo y el crecimiento del país, de modo que algunos, aprovechando la demanda de trabajo y una libertad individual que nunca antes habían tenido, se mudaron a las ciudades o se desplazaron al Norte. Las oportunidades eran también aprovechadas por los mestizos, entre quienes era común una innata flexibilidad cultural que les permitía acomodarse en casi cualquier lugar.

La conclusión del proceso fundacional (1560-1610)

La corona logró afianzar sus proyectos y su sistema de gobierno entre 1560 y 1610 aproximadamente. Estas fechas encierran acontecimientos variados y de gran complejidad, muchos de los cuales abrieron perspectivas inéditas para Nueva España. Así, en cierta medida, esta etapa deja ver un anticipo del futuro con más claridad que las anteriores. No obstante, lo que mejor define esos acontecimientos es el hecho de que, en conjunto, contribuyeron al cierre del proceso fundacional de Nueva España.

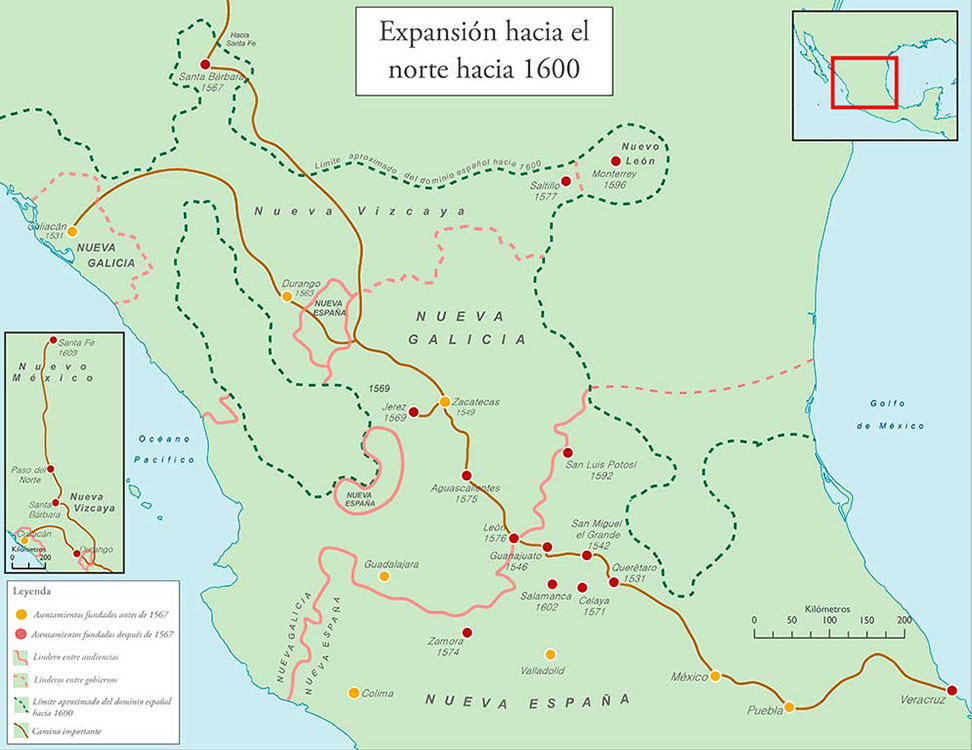

El principio de esta etapa estuvo marcado por el despegue de la expansión al Norte, o Tierradentro como se le llamó entonces. Su mayor incentivo fue el hallazgo de minas de plata, que rindió beneficios económicos inmediatos, aunque también estuvieron en juego intereses agrícolas y ganaderos. La posibilidad de que todo ello beneficiara a Nueva Galicia en menoscabo de la Ciudad de México movió a los virreyes a elaborar sus propios esquemas de ocupación y a la creación en 1562 de un gobierno separado para las áreas más al norte de Zacatecas. Este gobierno, el Reino de la Nueva Vizcaya (equivalente en su origen a los actuales Durango, Chihuahua, Sonora y la mayor parte de Sinaloa), guardó cierta apariencia de autonomía pero de hecho fue una extensión de la Nueva España propiamente dicha y salvaguarda de sus intereses. Hacia el mismo fin apuntó la creación de gobiernos separados para distinguir otras zonas ocupadas después conforme a los lineamientos del gobierno virreinal: Nuevo León y Nuevo México. Todas estas divisiones jurisdiccionales subsisten en lo esencial hasta hoy.

La incorporación política, social y económica de las áreas ocupadas durante la fase preliminar de la expansión al Norte tuvo por resultado inmediato el crecimiento de la parte medular de Nueva España. Lo significativo del caso es que estas áreas, originalmente ajenas al espacio mesoamericano, dieron forma en poco tiempo a la más dinámica —y a su tiempo la más rica— de las regiones novohispanas, la que se habría de conocer como el Bajío. Muchos de los numerosos asentamientos fundados en este lugar conformaron el modelo de la hacienda o empresa agropecuaria, que fungió aquí como elemento básico de la colonización.

La expansión estuvo acompañada de un frenesí de fundación de nuevas ciudades tanto en el Bajío como en el Norte: Durango (1563), Santa Bárbara (1567), Jerez (1569), Celaya (1571), Zamora (1574), Aguascalientes (1575), León (1576), Saltillo (1577), San Luis Potosí (1592), Salamanca (1602), Santa Fe (1609) y otras que con el tiempo perdieron importancia pero que aún subsisten. También hubo fundaciones hechas en estas partes del país por grupos indígenas provenientes de Tlaxcala y Michoacán a partir de 1591.

Con la irrupción de los españoles en el Norte se desató un nuevo ciclo de violencia, el cual, aunque de baja intensidad, fue el más dilatado que se vivió en la etapa colonial. Se trata de la guerra chichimeca, como se denominó a una sucesión de enfrentamientos con las tribus seminómadas de Tierradentro que actuaban de manera independiente y lanzaban incursiones aisladas. Esta situación tal vez no se hubiera dado de haber sido posible la reproducción del sistema de dominio establecido en el área mesoamericana, pero la enorme desigualdad cultural de las tribus frente a los españoles, la ausencia entre aquéllas de organización política estable y sistema tributario, la desmedida ambición de los nuevos ocupantes, y su interés por capturar a los nativos como esclavos (algo ostentosamente notorio en Nuevo León) impidieron lograr una solución viable. El gobierno trató de imponerse estableciendo puestos militares o presidios, lo que ayudó a lograr un poblamiento controlado pero también generó una mayor espiral de violencia. El conflicto sólo terminó cuando el virrey marqués de Villamanrique desarrolló una política de paz a partir de 1585, si bien para entonces muchas tribus habían sido extinguidas. Aun así, la violencia fue común en el Norte. No mucho tiempo después estallaron rebeliones que involucraron a las poblaciones norteñas sedentarias (como ocurrió con los acaxees en 1600 y los tepehuanes en 1616).

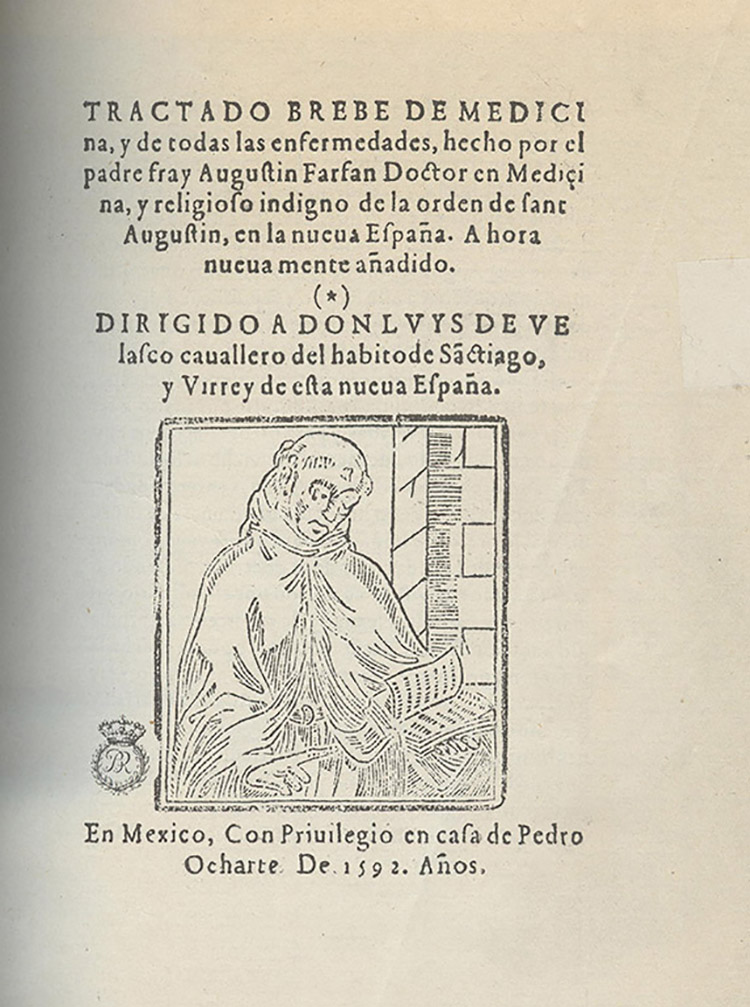

Estos años fueron desastrosos para la población indígena en general —no sólo la del Norte. Una tercera gran epidemia, probablemente de tifo (1576-1581), le dio el último golpe demográfico, dejando su cifra total en menos de dos millones y causando la destrucción final y definitiva de numerosos pueblos de las zonas bajas y costeras. La población aún habría de disminuir algo durante las décadas siguientes, para luego recuperarse de manera muy lenta. Pero los días en que el mundo de los españoles podía haberse visto ahogado por una abrumadora mayoría de población indoamericana quedaron atrás. Hacia 1600, y sin tomar en cuenta diferencias regionales, uno de cada cuatro o cinco habitantes de Nueva España eran españoles o estaban asimilados a su cultura. La proporción era mayor en Nueva Galicia, mas no en Guatemala, Yucatán y las provincias norteñas, donde la presencia española era comparativamente más tenue.

Portada del Tratado breve de medicina y de todas las enfermedades por fray Agustín Farfán. México: Imprenta de Diego Ocharte, 1592. BNE, Madrid.

El descenso demográfico tuvo diversas consecuencias en otros ámbitos. La más llamativa fue el gradual desplazamiento de encomenderos, doctrineros y caciques, pues se vieron afectados en su poder y sus ingresos. Por lo que toca a los primeros, el relevo generacional hizo fácil desplazarlos de sus posiciones, tras lo cual el cobro de los tributos de casi todos los pueblos de indios pasó a manos del gobierno. Los frailes doctrineros (cuyas órdenes religiosas entraron en una fase de declive) fueron reemplazados gradualmente por clérigos seculares dependientes de los obispos. Los caciques, marginados y empobrecidos, no pudieron enfrentar el surgimiento de nuevos grupos de poder dentro de sus pueblos, y para principios del siglo xvii quedaron excluidos de la mayoría de los cuerpos de república.

Paradójicamente fue por entonces, sobre todo entre los años del fin de la conquista y la gran epidemia, cuando los frailes lograron la conclusión de sus espléndidas obras arquitectónicas (producto todavía de las circunstancias de la conquista) y el desarrollo de las expresiones artísticas asociadas a ellas: pinturas, retablos, esculturas, etc. Con el conjunto armónico de estas obras, erigidas en numerosos pueblos de indios del México Central (pero no en las tierras bajas, excepto en Chiapas y Yucatán), se abrió el primer capítulo de la brillante historia del arte colonial.

A todo esto, el gobierno central, favorecido por la disminución de los grupos que habían sido dominantes durante los años de la conquista, pudo consolidarse de manera definitiva y afirmar el predominio del virrey, las audiencias y otras autoridades representativas del proyecto de dominación de la corona. Así ocurrió, por ejemplo, con sus delegados en el ámbito local, que fueron los corregidores y los alcaldes mayores. Unos y otros (pues eran prácticamente lo mismo) reemplazaron de manera gradual a los encomenderos como enlace con los pueblos de indios y encargados del cobro de los tributos, o bien se situaron al lado de los cabildos españoles, mermando su autonomía. El control gubernamental del repartimiento de trabajo resultó ser una poderosa arma en el regateo político con los pobladores españoles.

La consolidación del gobierno central se apoyó también en varios acontecimientos importantes. Unos fueron de orden político, como el descrédito de los encomenderos tras una supuesta sublevación que involucró a Martín Cortés (hijo del conquistador) en 1566, o como el establecimiento, cinco años después, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuyo alcance en materia de control político e ideológico no era menor que el que tenía en materia de ortodoxia religiosa. No menos importante fue el incremento de la burocracia, como lo muestran la ampliación del personal de las audiencias en 1568, el establecimiento del Juzgado de Indios en 1592, y el del Tribunal de Cuentas en 1605. Otros acontecimientos, finalmente, fueron de orden económico, en particular la imposición en 1574 del impuesto de la alcabala (que gravaba las transacciones mercantiles, con excepción de las realizadas por la iglesia y los pueblos de indios) y otras medidas que fortalecieron los ingresos fiscales de la corona.

Al mismo tiempo se robusteció un cuerpo eclesiástico desligado de las condiciones de la conquista y controlado por el gobierno gracias a los privilegios otorgados por los papas a los monarcas españoles (lo que constituía el llamado real patronato). En este proceso fue significativo el fortalecimiento de catedrales y obispos gracias a la recaudación del diezmo, impuesto eclesiástico que gravaba la producción agrícola de los pobladores españoles y cuyo monto crecía conforme aumentaba el número de éstos. También fue significativa la llegada en 1572 de los jesuitas, quienes no intervinieron en la administración religiosa de la población nativa (excepto en el Norte) sino que se concentraron en la educación de los españoles y la creación de una élite intelectual.

En el terreno comercial se impuso un sistema cerrado y proteccionista que afectó tanto a Nueva España como al resto de las posesiones españolas en América. Su expresión más notable fue el condicionamiento del comercio trasatlántico a una vía exclusiva que, desde 1561, se organizó mediante el sistema de flotas, es decir, concentrado formalmente en un viaje único anual en el que los barcos navegaban juntos, escoltados por una fuerza armada, y con sus contenidos celosamente contabilizados y sujetos a varios impuestos. En Sevilla se organizó un gremio de comerciantes o consulado. Si bien el comercio nunca había sido libre, la imposición de las flotas lo hizo aún más restringido y costoso. En contrapartida, el contrabando se hizo apetecible.

De manera paralela a lo anterior, y a partir del reinado de Felipe II (1556-1598), los españoles retomaron su viejo sueño de llegar al Asia a través del Pacífico. Finalmente lograron su meta, lanzándose desde el puerto de Navidad en 1564, abriendo una ruta practicable y estableciéndose en Manila en 1571. Con las Filipinas, que surgieron como dependencia de Nueva España, el comercio por el Pacífico adquirió nuevas dimensiones. Decenas de juncos chinos procedentes de Cantón llevaban a Manila especias, sedas y porcelanas que los españoles compraban con plata mexicana y embarcaban a Acapulco sirviéndose de un sistema de galeones anuales reglamentado por la corona.

Acapulco era también un punto de enlace con el comercio peruano y, como éste había llegado a ser casi tan próspero como el novohispano, los intercambios por el Pacífico tuvieron un crecimiento exponencial. A fines del siglo xvi su valor llegó a ser muy superior al de los que había entre Veracruz y Sevilla. Pero como esto competía con los intereses peninsulares, la corona procedió a limitar los intercambios de Perú con México y los prohibió en 1631. Ocho años después lo volvió a permitir pero con la condición de no transportar mercancías chinas.

En Nueva España el desarrollo comercial que se ha referido estuvo acompañado del nacimiento de una poderosa élite de mercaderes. Sus miembros, imitando a los sevillanos, organizaron su propio consulado en la Ciudad de México en 1592. En sus manos quedó el manejo de los enlaces marítimos por ambos océanos, el control de las importaciones y, naturalmente, el de los precios. Se volvieron acaparadores de mercancías y dinero y su influencia política y poder económico crecerían constantemente. La corona fue inclinándose a prohibir en tierras americanas la producción de ciertos bienes de consumo (herramientas, vino, papel, textiles finos) con el aparente propósito de proteger a los manufactureros españoles, pero, en el fondo, no hacía sino ceder ante los intereses de los insaciables comerciantes. Éstos, no satisfechos con sus privilegios, aumentaban sus ganancias obteniendo beneficios adicionales del contrabando.

* * *

Los hechos anteriores dejan ver que las circunstancias de la conquista quedaban atrás y en su lugar aparecía un verdadero sistema de dominación colonial. Cobraba forma una política de explotación de recursos concebida globalmente y ajustada a las realidades, complejidades e intereses del mundo de los españoles, lejos de los ámbitos restringidos e inestables de conquistadores y encomenderos, lejos también de las preocupaciones que ponían a los indios en el centro de los proyectos e ideales americanos, como cuando se trazaron los lineamientos originales de la evangelización. La segunda mitad del siglo xvi vivió el traslape del feneciente mundo de la conquista, tan anclado en el pasado español como en el prehispánico, con las primeras manifestaciones de un orden esencialmente nuevo.

La personalidad de Nueva España descansaba en gran medida en muchas continuidades del pasado prehispánico, pero esto no significaba permanencia estática. Ya se habrá advertido la fractura de algunas de esas continuidades, como por ejemplo en la decadencia de los caciques. Por encima de ello, las transformaciones se iban acumulando para dar lugar a un mundo que, al iniciarse el siglo xvii, se había alejado notablemente de su pasado. Nueva España tenía tras de sí noventa años de una experiencia que, en lo esencial, y desde el punto de vista español, había sido un éxito. Los problemas frente al mundo prehispánico, como la sujeción política, el dominio económico, la convivencia física, la conversión religiosa y otros, no habían sido totalmente resueltos pero sí superados, y los inherentes a la situación colonial en sí, como aquellos que los españoles crearon y seguían creando entre ellos mismos, habían sido afrontados con medidas que permitían considerarlos, si no superados, al menos bajo control. Quienes sigan la perspectiva de una historia nacional podrán vislumbrar los rasgos esenciales de todo el conjunto del país que se haría independiente en 1821, especialmente si se toma en cuenta la expansión al Norte.

Es de destacarse la posición que Nueva España estaba ocupando en el mundo. Su producción de plata (al igual que la de Perú) se desparramaba no sólo por España sino por gran parte de Europa, pues su fin último estaba siendo el de cubrir las grandes deudas de la corona española y adquirir bienes que España, con un pobre desarrollo industrial, no sabía producir. Los efectos de esta derrama de metálico en la economía europea fueron enormes. Por otro lado, la plata novohispana también circulaba en China (donde las monedas mexicanas fueron de uso corriente hasta el siglo xix) y alcanzaba, por otros circuitos comerciales, hasta India y otras partes de Asia. Cuando una embajada comercial japonesa llegó a México en 1610 con grandes expectativas todo parecía indicar que Nueva España, o al menos una parte de ella, se había ubicado en un punto clave del nuevo entramado que enlazaba al planeta: algo sorprendente si se toma en cuenta el aislamiento en que se había desenvuelto Mesoamérica unos cuantos decenios atrás. A mayor abundamiento, los intercambios mencionados no eran puramente comerciales sino que involucraban un considerable tráfico cultural, y esto incluía una relación estrecha con Perú. Pero Nueva España habría de toparse con la represión de sus impulsos justo cuando estaba a punto de tomar su lugar en un mundo cosmopolita.

No está por demás observar que España vivió más o menos al mismo tiempo un cambio sustancial. Una de las principales motivaciones de la corona al extender su aparato administrativo fue la de ampliar y hacer más efectiva la recaudación fiscal, asunto que adquiría mayor importancia conforme España, mal gobernada, continuamente en guerra, endeudada y empobrecida, trataba de reponerse del gran trauma de la derrota de su Armada Invencible frente a los ingleses en 1588. Varios críticos y reformistas sociales (los llamados arbitristas) propusieron y aplicaron diferentes principios de gobierno o “arbitrios” que trataban de evitar o al menos mitigar lo que estaba ya ante los ojos de toda España: el fin de su hegemonía imperial, compensado apenas por los brillos de su Siglo de Oro literario. La balanza de poder se inclinaba a favor de los países del norte de Europa. Para las posesiones americanas eso significaba, esencialmente, que tendrían que someterse a demandas económicas cada vez mayores.

EL PERIODO DE MADUREZ Y AUTONOMÍA (1610-1760)

El encuentro con el mundo exterior (1610-1650)

Con las tres etapas ya expuestas se cerró en la historia colonial lo que podemos llamar su proceso fundacional al tiempo que se veían nacer los elementos de una fase de madurez. Al inicio de ésta, y hasta la mitad del siglo, hubo una etapa de considerable efervescencia.

Era un hecho que holandeses (liberados recientemente de la dominación española), ingleses y franceses se estaban haciendo dueños de los mares. El nuevo equilibrio de poderes quedó en evidencia en 1621 con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que mantuvo en jaque a las naves españolas en el Atlántico y el Pacífico. La captura de una flota salida de Veracruz por la escuadra holandesa cerca de Cuba en 1628 puso de manifiesto la decadencia de España y se tradujo en grandes pérdidas para los comerciantes de México. En lo sucesivo, la inseguridad en las rutas marítimas se volvió un problema crónico.

Ante este panorama, los arbitristas, que en 1621 habían llegado al poder en la figura del conde-duque de Olivares (valido del rey Felipe IV), impulsaron un ambicioso programa de reformas para todo el imperio. Su ejecución en Nueva España fue encomendada a un virrey, el marqués de Gelves, a quien se confió la misión de lograr una mejor recaudación fiscal, combatir el contrabando y luchar contra los intereses creados. Pero este hombre carecía de tacto político y actuó con celo excesivo, desdeñando las perspectivas locales, cosa que lo enemistó con los grupos de poder más fuertes de Nueva España: la audiencia, el cabildo de la Ciudad de México, el consulado, la jerarquía eclesiástica, etc. Cuando se enfrentó con el arzobispo su situación terminó siendo insostenible.

El desenlace fue un hecho extraordinario en la historia colonial: el virrey fue derrocado en 1624 mediante un golpe de estado orquestado por la audiencia, que aprovechó un momento crítico para expulsarlo violentamente del poder so pretexto de un motín popular. Lo significativo del acontecimiento es que dejó en claro que en Nueva España la política se manejaba según sus propias reglas y que, si bien era cierto que se había consolidado un gobierno central, éste distaba de ser un bloque sólido y omnipotente al servicio de la metrópoli. La autoridad del rey era reconocida, pero la realidad le imponía límites. Los españoles de Nueva España hacían valer sus puntos de vista y sus intereses. Había llegado el momento en que podrían dar curso, con expresión más moderna, a uno de aquellos proyectos de país que se hicieron en los tiempos fundacionales de Nueva España: el de los pobladores, aquél que buscaba una sociedad más abierta y libre, más semejante a la metrópoli y con mayor espacio para la acción de los cabildos, el clero secular, los agricultores, los mineros y los comerciantes.

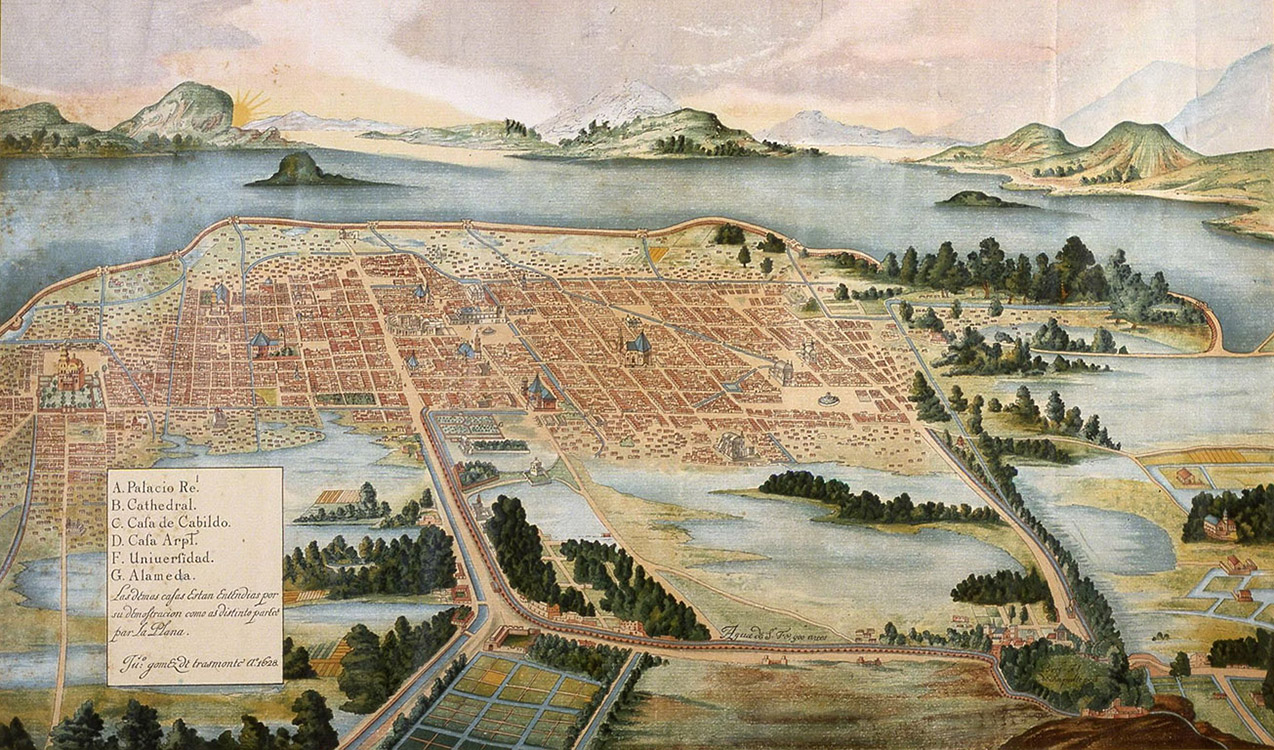

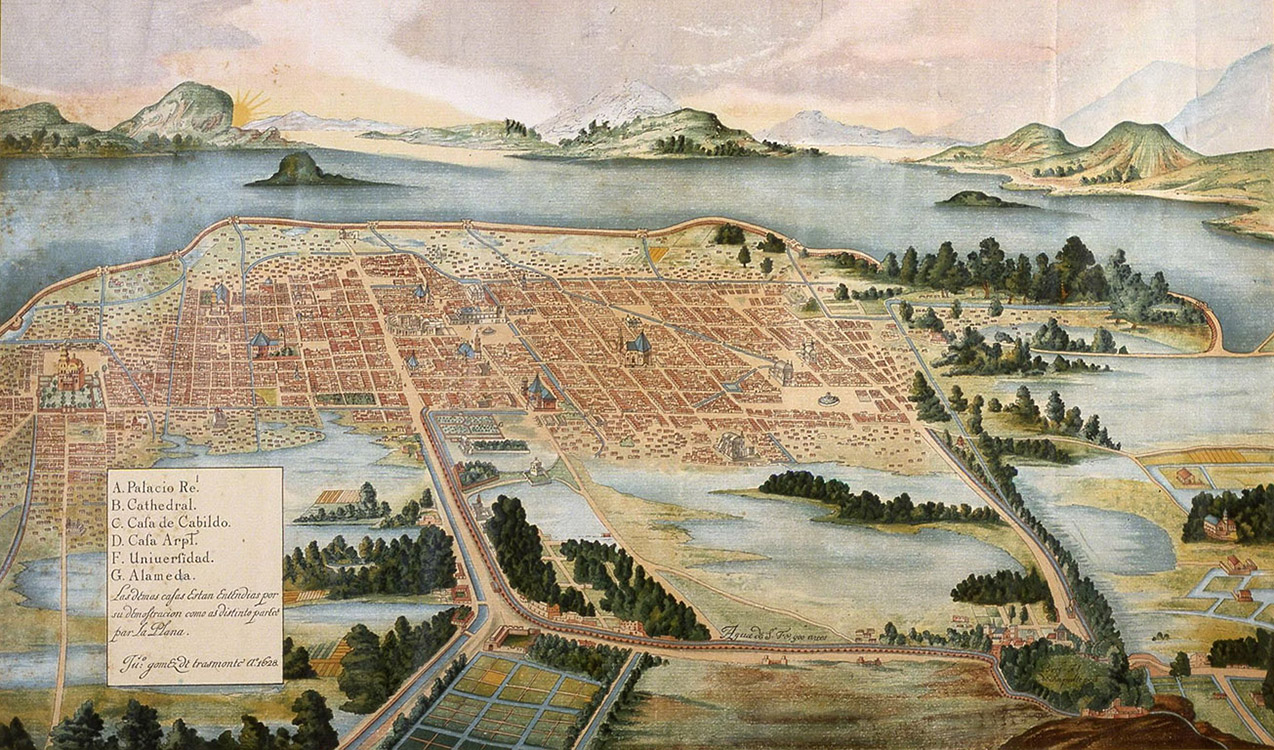

Vista general de la Ciudad de México, Juan Gómez de Trasmonte, cromolitografía, 1628, Museo de la Ciudad de México.

La corona tuvo que aceptar los hechos porque de otro modo se arriesgaba a una pérdida mayor; además, tenía otras prioridades y para ellas necesitaba de la buena voluntad de las élites locales. Una de esas prioridades era consolidar la llamada Unión de Armas, esquema financiero mediante el cual se demandaba a las corporaciones más ricas del imperio que contribuyeran con fuertes sumas de dinero para ayudar a la corona. Asimismo se dispuso la formación de un cuerpo naval defensivo para el Caribe, la Armada de Barlovento (1635), cuyo sostenimiento fue impuesto al cabildo y los comerciantes de México. También se acrecentaron los situados, que eran subsidios para erigir fortificaciones y pagar cuerpos de defensa fuera del territorio novohispano.

Como resultado de estas medidas gran parte de la plata novohispana dejó de remitirse a Sevilla y, en cambio, se destinó al sostenimiento y defensa de otras posesiones españolas: Filipinas, Cuba, Santo Domingo, Jamaica, Florida. A fines del siglo xvii llegó a destinarse a este fin casi la mitad de los ingresos fiscales de Nueva España. La metrópoli compensaba su pérdida con las enormes remesas que le enviaba Perú, que por entonces vivía su momento de máxima riqueza.

Nueva España tuvo que acostumbrarse a vivir con los problemas que le acarreaba la debilidad de la metrópoli y a asumir el nuevo papel que ésta le asignó dentro de su imperio. Esto significaba, en concreto, que cabildos, comerciantes y otras corporaciones quedaban obligados a mantener sus bolsillos abiertos. Pero no les fue del todo mal, pues a cambio de ello supieron negociar privilegios nada desdeñables, asuntos en los cuales los acontecimientos de la gran política se mezclaron con asuntos de naturaleza local.

El más importante de éstos, por sus implicaciones políticas y por haber alterado brevemente el panorama económico de Nueva España, fue la inundación de la Ciudad de México por cinco años a partir de 1629. Mantener la ciudad libre del agua mediante el drenaje adecuado de su cuenca era problemático. Se habían invertido grandes sumas de dinero en abrir túneles y canales, pero evidentemente no eran suficientes. La inundación dio lugar a agrias recriminaciones políticas (por ejemplo, se acusó al virrey derrocado de que en su afán de ahorrar había mandado suspender vitales obras de desagüe) y motivó demandas extraordinarias de repartimiento de trabajo (para concluir y ampliar esas obras) que afectaron a todos los pueblos de indios del centro de México. Se propuso mudar la ciudad a un lugar ligeramente más alto, a la orilla del antiguo lago, pero prevalecieron los intereses creados. Entre tanto, Puebla sacó ventaja al convertirse, si bien por breve tiempo, en el centro comercial y manufacturero más activo del país.

Consecuencia indirecta de la inundación fue que hizo insostenible el sistema de repartimiento de trabajo tal como existía desde 1549. Necesitado de mano de obra para las urgentes obras del desagüe, el gobierno tuvo que hacer varios ajustes en 1632, el principal de los cuales implicó excluir a los pobladores españoles de los beneficios del sistema. Ésta fue una decisión difícil para el virrey, pues perdía un arma que le había servido bien como elemento de presión (por ejemplo, años atrás, el cabildo de Puebla se había mostrado reacio a contribuir con la Unión de Armas, pero cambió de opinión cuando se amenazó a sus miembros con cortarles el repartimiento). Los pobladores en general se resintieron de momento, pero al final salieron ganando, pues se les abrió un mercado de trabajo liberado del control gubernamental justo en un momento en que, debido a la baja demográfica, la mano de obra era escasa y muy demandada.

Un último intento de saneamiento político se emprendió en 1640, poco antes de que el grupo reformista fuese desplazado del poder en España. El ejecutor del proyecto fue Juan de Palafox, obispo de Puebla investido en diversos momentos con los más altos cargos del gobierno civil, incluido el de virrey. Palafox enfrentó la complejidad de Nueva España con inteligencia y trató de buscar un equilibrio entre los intereses en juego, pero no pudo evitar enfrentamientos que forzaron su regreso a España en 1649. Su pleito con los jesuitas a propósito de las prerrogativas episcopales se convirtió en un auténtico escándalo político. Las resonancias del caso y sus efectos potencialmente desestabilizadores pusieron fin a lo que quedaba del afán reformador de la corona. Palafox, con su defensa del clero secular y lo que implicaba, había resultado ser el campeón del proyecto político y social de los españoles de Nueva España.

La penuria de la corona contribuía a este proceso. De haber un conflicto entre recaudación fiscal y otras consideraciones, aquélla era la que se tomaba como prioritaria. Así, la corona respaldó algunas prácticas de gobierno que le garantizaban ahorros administrativos y un ingreso seguro a pesar de ser discutibles en cuanto al propósito de combatir intereses creados o usos deshonestos. La más descollante de ellas fue la de vender oficios públicos, es decir, concesionar funciones de la administración civil o la hacienda pública, como, por ejemplo, las escribanías (o notarías públicas), la distribución del correo, el manejo de la casa de moneda, el cobro de tributos (o sea, el oficio de corregidores y alcaldes mayores) y la recaudación de alcabalas (que estuvo por mucho tiempo concesionada al cabildo de México y luego al consulado). También se pusieron en venta los cargos de los propios cabildos, a veces de por vida. Los oficios se ofrecían al mejor postor, y obviamente su precio variaba según las posibilidades de obtener de su ejercicio mayor o menor provecho, o posiciones de prestigio. La práctica abrió la posibilidad de que familias novohispanas consolidaran su posición y vieran crecer su injerencia en los asuntos del gobierno.

Así, esta etapa vio el ascenso gradual de españoles nacidos en Nueva España a posiciones de influencia y poder en diversos cargos de la administración (aunque sólo por excepción en los más altos), y desde luego también a la riqueza. Es cierto que la calidad de español se tenía por la sangre o herencia y no por el lugar de nacimiento, pero fue natural que los peninsulares difirieran en sus puntos de vista e intereses de los americanos o criollos (concepto que no excluía a individuos con variadas proporciones de sangre mestiza). Los primeros gozaban de ventajas para ganar o comprar las posiciones más provechosas, aunque no siempre, y la incapacidad de España para ejercer una autoridad irrestricta dio a los segundos, por entonces, gran libertad de acción.

Esta etapa también se distinguió por su florecimiento cultural. Su fundamento se hallaba en la consolidación de diversos colegios (especialmente los jesuitas) y la universidad, así como en la disponibilidad de caudales destinados a costear la edificación de catedrales, parroquias y residencias urbanas, la hechura de pinturas y esculturas, la composición de piezas literarias y musicales, etc. Quedaba atrás el ámbito mayormente rural del arte de la conquista y en su lugar aparecían las manifestaciones de un arte urbano. Dentro de este proceso descollaron diversas manifestaciones de mestizaje cultural, entre las que cabe destacar la obra histórica de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (anterior a 1625), que ensalzaba el pasado prehispánico y que en su espíritu se venía a sumar a piezas poéticas un poco más antiguas, como la Grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, que cantaba las bellezas y valores de Nueva España. Un aspecto adicional de la identidad novohispana puede encontrarse en la proliferación durante el siglo xvii de conventos de monjas, cuyas órdenes, a diferencia de las masculinas, eran puramente contemplativas y de total reclusión.

Finalmente, no debe olvidarse el avance hacia el Norte, que recibió nuevo impulso en 1631 tras el descubrimiento de minerales de plata en Parral. Gran parte de la expansión de esta época fue orientada hacia Sinaloa y Sonora mediante la fundación de misiones, establecimientos promovidos por franciscanos y jesuitas cuyo objetivo era lograr el reacomodo y la conversión de las poblaciones nativas de las áreas nuevamente ocupadas. Las misiones se basaban en la consolidación de un asentamiento fijo y trataban de reproducir en cierta medida la organización de los pueblos de indios del centro del país. Algunas lograron su propósito, pero otras no pudieron subsistir o hubieron de recurrir a la fuerza para mantener a sus neófitos; también enfrentaron situaciones de rebelión, como ocurrió con los tarahumaras en 1648. Al mismo tiempo se fundaron en el Norte nuevos presidios o puestos militares y asentamientos civiles.

* * *

Nueva España entró en su etapa de madurez con varios rasgos distintivos. Para empezar, ninguna de las piezas que la corona colocó en la estructura del poder poseyó toda la autoridad requerida para mover los hilos de su política. Cierto que el gobierno central se había consolidado, pero las competencias y jurisdicciones de virreyes y audiencias nunca quedaron definidas del todo, sino que se traslaparon, e igualmente hubo puntos de conflicto con las autoridades eclesiásticas y la inquisición al igual que con los cabildos. La fragmentación de la autoridad había estado presente desde los días de Cortés, pero se acentuó como consecuencia de las complicadas y contradictorias disposiciones jurídicas que daban forma (o, más bien, medio daban forma) a las instituciones de gobierno. Por si esto fuera poco, la corona disponía de cuando en cuando una visita, procedimiento que implicaba el envío de un funcionario directamente de España con instrucciones más o menos amplias de supervisión. Nunca quedó del todo claro si los visitadores podían o no ponerse por encima de otras autoridades. Palafox, por ejemplo, fue visitador y al mismo tiempo virrey. A todo ello debe sumarse lo difuso de los linderos y términos jurisdiccionales. El resultado fue un sistema de pesos y contrapesos que permitía que afloraran las diversas tendencias u opiniones y dejaba al descubierto los intereses, reconociendo la autoridad suprema pero a la vez distanciándose de ella.

La corona no había encontrado en Nueva España terreno ideal para instaurar el gobierno que más le convenía. Cuando, según lo demandara la ocasión, tenía que imponerse un poco por aquí y ceder otro poco por allá, el resultado no era siempre el deseado. Pero tampoco era un desastre. El sistema de pesos y contrapesos le convenía: no en balde conservó pacíficamente sus posesiones por tan largo tiempo.

En primer lugar, tal sistema no era producto de un accidente sino que derivaba de la concepción dominante del ejercicio del poder en el mundo hispánico, en el que la autoridad se afianzaba en la justicia más que en la acción ejecutiva. Impartir justicia era la potestad suprema del rey, y sus representantes y delegados —desde los virreyes hasta los corregidores y alcaldes mayores— participaban de esa función en sus respectivos ámbitos. Por ello era común llamarlos también jueces. La legislación se acomodaba a los casos particulares y daba a los funcionarios un amplio margen de discreción para aplicarla. Los posibles (y frecuentes) excesos de éstos tenían un freno en la práctica de los juicios de residencia, mediante los cuales todos los representantes de la corona, incluidos los virreyes, estaban sujetos a una censura pública al término de sus periodos de servicio. Muchos fueron multados fuertemente por sus faltas o abusos; otros lograron evadir los castigos. A pesar de sus imperfecciones, el sistema pocas veces dio lugar a episodios de tiranía, y cuando los hubo fueron solucionados con relativa prontitud.

En segundo lugar, el sistema de pesos y contrapesos hacía innecesaria la peligrosa y costosa opción de un régimen autoritario basado en una fuerza armada, cosa que, por lo demás, España no podía proveer en un imperio tan vasto como el suyo. El razonamiento que había detrás de esto no era diferente del que desembocó en el sistema de dominio indirecto sobre los señoríos prehispánicos.

Debe tomarse en cuenta que la concepción prevaleciente de la sociedad en el mundo hispánico de esos años ponía énfasis en la asociación corporativa. Los individuos adquirían relevancia en función de su pertenencia a un cuerpo, y era por medio de alguno que entraban en el juego político. Nueva España llegó a su periodo de madurez al tiempo que sus muchas corporaciones se habían asentado sólidamente y habían acotado sus respectivos espacios de acción: la audiencia, los cabildos, el consulado, las órdenes religiosas, los pueblos de indios, la universidad, los gremios de artesanos, etc. Cada corporación, con plena personalidad legal, representaba y defendía los intereses de su grupo y, al igual que la corona misma, se veía a veces obligada a ceder en algunos puntos para ganar en otros. Naturalmente, dentro de las corporaciones había también posiciones divergentes, y cada una era como un microcosmos de la sociedad mayor. En Nueva España las principales divergencias dentro de las corporaciones se empezaron a vivir, desde el siglo xvii, entre criollos y peninsulares.

El juego político favoreció los intereses criollos en la medida en que se hicieron valer en las corporaciones de mayor peso. También les sonrió el panorama económico. La Nueva España de la primera mitad del siglo xvii vivía años de florecimiento y recogía el fruto de lo sembrado —o, al menos, los españoles lo hacían. La minería experimentaba crecimiento sostenido, y de la exitosa introducción de ganado, trigo y otras especies se había pasado a actividades manufactureras de raíz europea. Gran número de molinos de trigo producía enormes cantidades de harina y disparaba el consumo de pan en toda la sociedad novohispana, al tiempo que decenas de trapiches e ingenios proveían de abundante azúcar. Los obrajes, establecimientos dedicados a la producción de tejidos, especialmente de lana, rebasaban el centenar y tenían en promedio alrededor de cincuenta trabajadores cada uno. Fundadas en todo esto, las sumas más grandes de dinero estaban ligadas a la actividad económica dominante de Nueva España: el comercio y, sobre todo, el comercio ultramarino. A muchos pueblos de indios tampoco les iba mal, porque se beneficiaban (relativamente) de su inserción en los nuevos circuitos mercantiles, obteniendo buenos precios por sus productos (en especial la grana cochinilla) o controlando parte de las actividades relacionadas con la arriería y el transporte.

Frente a este panorama hay que contrastar la penuria de la corona. Conforme se veía envuelta en mayores dificultades económicas sus intereses se estrechaban: el resultado fue que la obtención de dinero quedó por encima de todo. Por medio de impuestos, contribuciones extraordinarias y venta de oficios la metrópoli obtuvo, ciertamente, ingresos considerables y seguros, pero también tuvo que enajenar parte de su poder —ese mismo poder tan trabajosamente obtenido limitando la acción de encomenderos, doctrineros y caciques durante el siglo xvi— en favor de una burocracia de nivel medio dominada por comerciantes, cabildos y, en general, las oligarquías locales. Así, el gobierno pagó un precio por su consolidación: el de permitir un amplio reparto del poder, el cual, desde la perspectiva novohispana, se manifestaba en un considerable nivel de autonomía. Si esto se combina con la realidad de una España dependiente de sus posesiones americanas para mantener su debilitada posición en el escenario mundial, el balance resulta bastante favorable para Nueva España —o al menos para sus privilegiadas élites.

Plano de las tribus indígenas y los territorios situados cerca de Guadalajara, autor desconocido, 1550, AGI, Sevilla, España.

El florecimiento y sus límites (1650-1715)

Nueva España experimentó una serie de desarrollos de gran complejidad que se hicieron manifiestos de manera muy particular a partir del segundo cuarto del siglo xvii aunque algunos ya se venían perfilando desde los años anteriores. Esta etapa de la historia novohispana arroja muestras de auge indiscutible, pero también el encuentro con un límite.

Debe anotarse como rasgo de esta etapa —al mismo tiempo que como continuación de la anterior— el arraigo y desarrollo de una identidad propia en la que, por un lado, se cultivaron con éxito modalidades locales de la cultura europea, como en la literatura y la música polifónica, y, por otro, se crearon formas y estilos artísticos inconfundiblemente novohispanos, como en la arquitectura. La poetisa sor Juana Inés de la Cruz, cuya producción literaria se concentró en los años de 1680 a 1695, alcanzó a ser una figura de primer orden en la literatura castellana y, aunque nunca salió de México, sus valores se reconocen como universales hasta el día de hoy. La producción musical fue fomentada con entusiasmo por los cabildos eclesiásticos. A la magnificencia de la arquitectura contribuyó el dinamismo de los centros urbanos, que en su mayoría acumulaban varios decenios de estabilidad y crecimiento. La iglesia secular reclamó los sitios más privilegiados en todos y cada uno de los espacios habitados y se hizo presente con nuevos planteamientos arquitectónicos, siempre de inspiración barroca, que compitieron en esplendor con los antiguos (y ya casi abandonados) conventos de los frailes mendicantes. Es evidente que la religión dominaba —y limitaba— el panorama cultural, pero también hubo muestras nada desdeñables de saber científico, especialmente en la minería, la cosmografía y las matemáticas, de lo que dan fe, entre otras, las obras de fray Diego Rodríguez y Carlos de Sigüenza y Góngora.